*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 76540 ***

Au lecteur

Les Mémoires

d’un

Parapluie

PAR

La Comtesse de HOUDETOT

________

ALBUM CONTENANT

32 dessins en couleurs et 16 en noir

de H. GERBAULT

PARIS

LIBRAIRIE HACHETTE et Cie

79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79

1894

Droits de traduction et de reproduction réservés.

LES

MÉMOIRES D’UN PARAPLUIE

________________

1

I

MON ENFANCE ET MES DÉBUTS DANS LE MONDE

Je suis d’une naissance obscure; j’entends par là que je naquis dans

l’arrière-boutique fort sombre d’un marchand de parapluies. Ne me

demandez pas, jeunes lecteurs, des détails sur ma première enfance;

d’ailleurs seriez-vous capables d’en donner sur la vôtre?

Mes souvenirs les plus anciens remontent à une grande armoire vitrée où

je dormais dans ma gaine de cuir comme un enfant dans son maillot.

Je n’y étais pas seul: d’autres parapluies de divers genres et de

dimensions variées m’entouraient, soigneusement alignés; d’autres,

traités avec moins d’égards, formaient un faisceau compact dans un coin

rentrant du placard, où le public ne pouvait les voir. Ils étaient

vieux, et il n’y a rien de plus triste qu’un parapluie hors d’usage,

avec ses baleines qui pointent comme les os d’une carcasse décharnée,

sa soie fripée telle qu’un visage couvert de rides, sa canne usée,

son manche dédoré ou écorné; tout cet ensemble a quelque chose de

lamentable qui serre le cœur.

A défaut de beauté, ces vieux parapluies qui attendaient la réparation

dans ce coin noir, avaient beaucoup d’expérience; ayant lutté avec

persévérance contre le vent et la pluie, ils en savaient long sur la

vie, et leur conversation était des plus instructives; ce furent les

premiers éducateurs de ma jeunesse, et je leur dois de précieuses

connaissances sur le monde où j’allais bientôt faire mon entrée.

Il y avait aussi dans la même armoire, mais occupant le coin opposé

aux vieux parapluies, une petite ombrelle bleue, d’un caractère fort

aimable, avec laquelle j’étais lié d’amitié. Ah! ces affections

d’enfance, rien ne les remplace!

Les autres ombrelles habitaient des vitrines éloignées et je n’avais

aucun rapport avec elles; je les voyais passer de loin, coquettes, un

peu prétentieuses même, lorsqu’elles entraient ou sortaient du magasin,

c’était tout.

2

Il me reste maintenant à expliquer comment ma chère petite ombrelle

bleue, au lieu de prendre rang parmi ses compagnes, se trouvait égarée

parmi nous les parapluies. C’est bien simple: elle n’était jamais mise

à sa place, parce qu’elle appartenait à une jeune personne, fille

unique de la maîtresse du magasin et extraordinairement gâtée; Mlle

Antoinette Rossignol préférait laisser là son ombrelle, pour n’avoir

pas besoin d’aller la chercher dans sa chambre, située au-dessus du

magasin, quand elle devait faire une petite course pour le compte de

sa maman. On le voit, elle savait économiser ses pas; il est vrai que

c’était à peu près la seule chose qu’elle économisât, car elle était

fort dépensière et ne trouvait rien d’assez beau pour sa toilette.

Lorsque Mme Rossignol lui objectait le prix d’achat d’un objet, elle

répliquait:

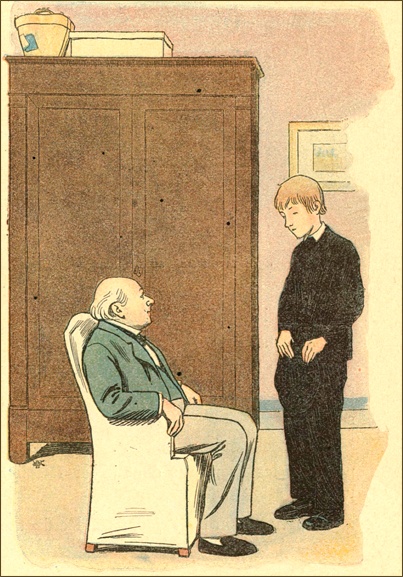

[↔]

Mlle ANTOINETTE SERRAIT SON OMBRELLE.

«Bah! tu te rattraperas sur les clients; force un peu les chiffres de

vente, au lieu de me contrarier.

—C’est que les clients se défendent, soupirait cette dame, et si je

leur vends les choses plus cher qu’elles ne valent, ils sauront bien

aller ailleurs.

—Ils n’ont pas tant d’esprit que cela, répliquait la demoiselle; et

puis il y a les messieurs qui n’entendent rien à rien.»

Je crois que Mme Rossignol ne suivait que trop les mauvais conseils de

sa fille, aussi son magasin n’était-il guère achalandé et je restai

longtemps dans mon armoire vitrée sans qu’on eût besoin de moi.

Malgré les récits peu encourageants des vieux parapluies, j’avais hâte

d’en sortir et de me déployer au grand air, tant le mouvement et la

liberté ont d’attraits pour la jeunesse. En vain, ma chère ombrelle

bleue, plus sage ou plus timide, essayait de calmer mon ardeur:

«Qu’as-tu besoin de quitter ce paisible asile, me disait-elle

plaintivement, pour affronter les bourrasques et les orages dont tant

de parapluies sont victimes!

—Que veux-tu, chère amie, c’est la destinée des parapluies de braver

les averses, et mieux vaut encore remplir sa tâche au milieu des

épreuves que de végéter inutile!»

Elle soupira et je vis que je ne pourrais jamais la convaincre, tant

nos vocations étaient différentes.

3

Mais, malgré la divergence de nos opinions, nous n’en étions pas moins

bons amis. Malheureusement, l’ombrelle bleue ayant failli être vendue

par mégarde à une dame, Mlle Antoinette, qui y tenait beaucoup, se

décida à la serrer dans un endroit où elle serait à l’abri de pareilles

méprises.

La séparation fut déchirante; j’éprouvai alors le premier chagrin de ma

vie.

Un jour, comme Mme Rossignol était occupée dans son arrière-boutique,

je vis entrer dans le magasin une dame et une petite fille d’une

douzaine d’années, et, tandis que la sonnette retentissante de la porte

prévenait la marchande, les deux étrangères échangeaient le dialogue

suivant:

«Maman, disait l’enfant, je t’assure que j’aimerais beaucoup mieux une

poupée.

—Y penses-tu, ma petite Marthe! mettre à une chose aussi inutile les

vingt francs que te donne ta marraine pour tes étrennes?

—Mais, Maman, ce n’est pas inutile du tout, puisque ça m’amuse!

—Il n’est pas nécessaire d’avoir des joujoux, et surtout des joujoux

de ce prix-là, tandis que tu aurais besoin de tant de choses que je

ne puis te donner; ah! je regrette bien que ta marraine veuille te

remettre elle-même ses étrennes, et que ce soit un objet qu’il faille

montrer, sans cela je t’aurais acheté six chemises!

—Ça ne m’aurait pas fait beaucoup de plaisir; j’aime encore mieux un

parapluie.

—Tu vois donc que j’avais raison de te le conseiller! Du reste, les

parents ont toujours raison et les petites filles se trompent souvent.

—Je ne dis pas, Maman, mais, c’est égal, j’aurais bien préféré une

poupée!»

Cette protestation suprême, faiblement articulée, fut couverte par la

voix de Mme Rossignol qui demandait «ce que désirait Madame».

«Un bon parapluie pour ma fille; c’est un cadeau de Jour de l’An qu’on

lui fait, mais elle doit le choisir elle-même.

—Alors, c’est un parapluie d’enfant?

—Pardon, interrompit la cliente, je veux un parapluie sérieux, un

parapluie de grande personne, qui puisse aussi bien me servir à

l’occasion.

—Un parapluie de famille?» modula assez dédaigneusement la marchande.

4

Mais l’étrangère, tout à l’intérêt de son acquisition, ne saisit

pas l’impertinence, qui cependant fit rire toutes les ombrelles et

chuchoter les cannes entre elles dans leur râtelier. Elle poursuivit

imperturbablement:

«Je veux quelque chose de solide.

—Alors voilà votre affaire!»

Et Mme Rossignol saisit, tout à côté de moi, un gros parapluie fort

lourdement monté, démodé quoique neuf, et qui était le doyen de notre

vitrine.

«Ah! qu’il est laid! s’écria naïvement l’enfant.

—Cette soie marron ne me plaît pas, ajouta la mère; et puis ce manche

n’est pas nouveau, c’est un parapluie que vous devez avoir depuis

longtemps en magasin?

—Dame! murmura la marchande assez confuse, ce n’est pas la dernière

nouveauté, mais aussi je vous aurais fait un rabais.»

Voyant que sa cliente savait parfaitement acheter, elle n’essaya pas

davantage d’égarer son choix. Aussi, marchant tout droit vers moi:

«Voici ce que j’ai de mieux en fait de parapluie, dit-elle. Voyez

plutôt: le manche est charmant, la monture bien finie et la soie

croisée parfaitement souple; or, vous ne l’ignorez pas, Madame, ces

soies souples ne se coupent pas, comme les autres.»

Tout ce qui précède était fort exact et la dame ne put qu’acquiescer,

tout en m’examinant avec le plus grand soin. Mon émotion était

extrême, bien qu’il n’en parût rien, car les parapluies n’ont aucun

moyen d’exprimer leurs sentiments. Comme l’examen se prolongeait, Mme

Rossignol dit encore:

«Si ce vert foncé, vert myrte, comme nous l’appelons, ne vous plaisait

pas, nous avons encore la couleur carmélite, qui est très bien portée,

quoique moins nouvelle.»

Mais la petite demoiselle déclara qu’elle aimait mieux le vert et

qu’elle me trouvait très joli. Le compliment me fit plaisir; c’était le

premier que je recevais.

Restait à débattre la grosse question du prix.

«Vingt-quatre francs», dit Mme Rossignol.

La cliente se récria: C’était un cadeau de vingt francs qu’on faisait

à sa fille, et elle entendait n’y rien ajouter de sa poche; d’ailleurs

le parapluie ne valait pas davantage; on les vendait même à bien

meilleur marché dans les grands magasins de Paris (j’habitais alors

Bordeaux), et il n’était pas difficile de faire venir quelque chose du

Louvre ou du Bon Marché.

En entendant ces noms exécrés de tous les petits marchands, Mme

Rossignol commença à faiblir: «Elle y perdrait, mais pour contenter une

nouvelle cliente, elle consentait à rabattre deux francs; Madame serait

raisonnable et ferait de son côté une petite concession.»

Mais elle avait affaire à forte partie, et quand elle vit la mère de la

petite Marthe battre en retraite vers la porte sans concéder un sou et

prête à en passer le seuil, elle me céda pour vingt francs.

5

«Allons, Madame, prenez-le donc à votre prix; j’y mets du mien, c’est

dans l’espoir que vous recommanderez la maison.»

Elle passa par-dessus ma gaine un étui de papier gris; j’eus à peine

le temps de murmurer un dernier adieu à mes camarades les parapluies

neufs, à nos vétérans les parapluies en réparation, de donner un

souvenir à ma chère petite ombrelle bleue.... J’entendis un instant

des voix, perceptibles pour moi seul, qui disaient: «Adieu! Au revoir!

Bonne chance!» C’en était fait! je me trouvais dehors, au grand air,

lancé dans le monde, le vaste monde, emporté dans les bras d’une petite

fille qui ne savait trop comment me tenir, car j’étais presque aussi

grand qu’elle.

[↔]

LA PETITE FILLE M’EMPORTAIT.

Faut-il décrire mes impressions quand je me sentis à l’air libre? La

première, la plus distincte, fut que j’entrais dans mon élément; en

effet un parapluie a été créé, je veux dire fabriqué, pour un service

tout extérieur, et la vie casanière du bibelot lui est absolument

antipathique. J’étais charmé de me trouver dans la rue, de me mêler

au mouvement, et j’appelais de tous mes vœux une petite averse qui me

permît de m’épanouir dans tout l’éclat de ma beauté et de ma jeunesse.

En cela, j’avais tort, car la pluie serait venue inutilement pour moi,

l’heure où je devais entrer dans ma carrière n’étant pas encore tout à

fait sonnée. Quand bien même, en effet, il serait tombé des torrents,

la jeune Marthe n’eût pas osé se servir de sa nouvelle acquisition, qui

devait au préalable passer par les mains de sa marraine; elle était

censée ignorer mon existence, destinée à se révéler sous la forme d’une

aimable surprise.

Je fus donc porté avec quelque mystère chez Mme veuve Trofé, et

placé dans un grand placard, en attendant le jour de la délivrance,

c’est-à-dire celui du 1er janvier.

Je m’ennuyai beaucoup chez cette vieille dame qui vivait entre son chat

Mousquetaire, son chien Bichon et sa bonne Pétronille.

J’appelais de tous mes vœux l’heure des compliments et des étrennes qui

devait mettre un terme à ma captivité, laquelle me semblait d’autant

plus pénible que j’avais entrevu la liberté.

Enfin le 1er janvier arriva, et avec lui la petite Marthe, rouge et

intimidée, toute raide dans une toilette neuve. Soufflée par sa mère

qui l’encourageait à voix basse, elle récita, presque sans reprendre

haleine, un compliment qui avait bien trois pages; on eût dit une

lettre de Jour de l’An apprise par cœur; mais, sans doute, c’était

fort beau, car tout le monde parut ravi et en particulier la mère de

la jeune personne. Pétronille, qui écoutait, familièrement appuyée sur

le dossier du fauteuil de sa maîtresse, vint alors me tirer du fond

de mon armoire et m’apporta triomphalement à Mme Trofé, laquelle me

remit à Marthe d’un air solennel. Je fus reçu avec les marques 6

d’un vif plaisir, Marthe ayant enfin compris, grâce, sans doute, aux

exhortations de sa mère, qu’une poupée ne convenait guère à une grande

fille de douze ans, et qu’il valait beaucoup mieux pour elle recevoir

un «cadeau utile».

Me voilà donc chez ces Duvignot! Il convient que je donne d’abord

quelques détails sur l’intérieur où je fis mes débuts.

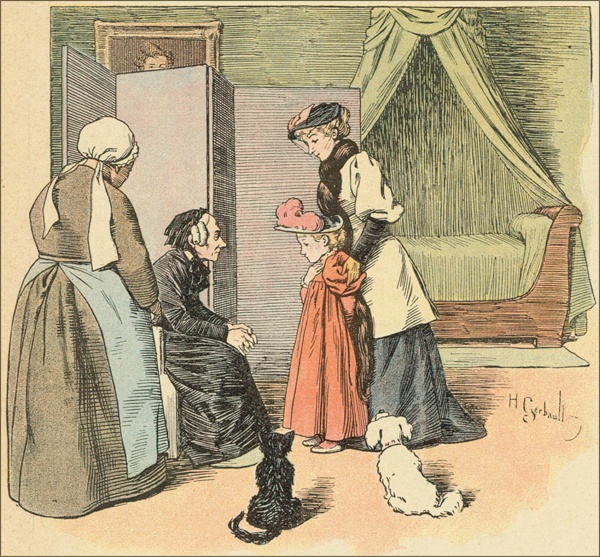

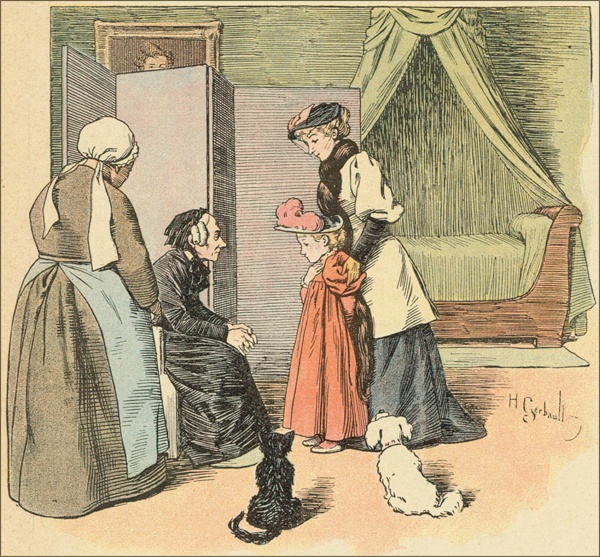

[↔]

MARTHE RÉCITA SON COMPLIMENT.

La famille Duvignot se composait de quatre personnes: le père, modeste

employé dans une administration du Gouvernement; la mère, qui se

consacrait aux soins du ménage; un fils, appelé Adrien, alors âgé de

dix-sept ans; et enfin la petite Marthe, qui allait en pension dans le

voisinage. A cette dernière je m’attachai facilement, quoiqu’elle eût

ses défauts. C’était une bonne petite fille, qui aimait ses parents et

contentait ses maîtres. Mais son frère Adrien était un triste sujet:

commis dans une boutique de mercerie, il était déjà prétentieux et

plein de vanité. Il dépensait tous ses maigres appointements à sa

toilette et tenta immédiatement de s’emparer de moi; heureusement que

sa jeune sœur, ne l’entendant pas ainsi, me défendit contre lui avec la

plus grande énergie.

Il y avait déjà un mois que j’étais chez les Duvignot lorsque je reçus

ma première goutte de pluie.

C’était un dimanche, et la mère et l’enfant sortaient de l’église quand

l’averse commença:

«Maman, dit la petite fille, si je mettais mon beau parapluie sous mon

manteau? J’ai si peur de l’abîmer!»

7

Je frémis de honte; allait-elle me déshonorer et se couvrir de

ridicule? Vous ne l’ignorez pas, mes chers lecteurs, on met un manteau

à l’abri sous un parapluie, mais jamais on ne place un parapluie sous

un manteau.

Heureusement que Mme Duvignot, en femme de bon sens, répondit:

«Au contraire, ma petite, il faut ouvrir ton parapluie qui nous

empêchera toutes les deux d’être mouillées, et une ondée ne lui fera

aucun mal, je t’en réponds.»

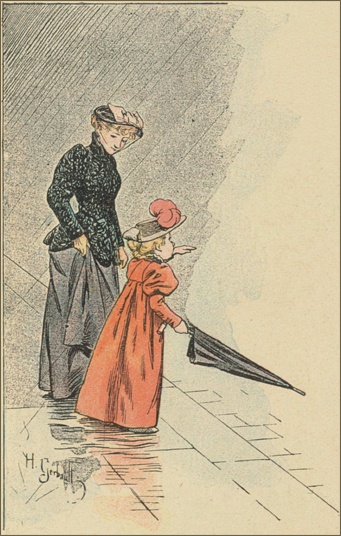

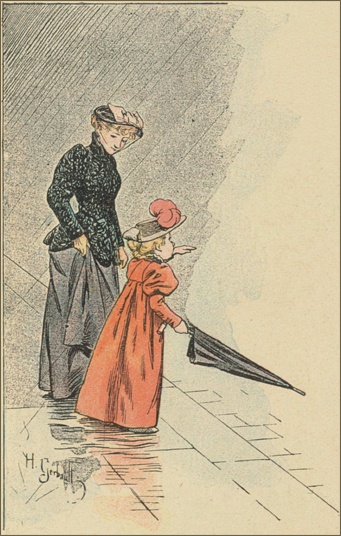

[↔]

«IL FAUT OUVRIR TON PARAPLUIE.»

L’enfant obéit et je m’épanouis sous cette bienfaisante giboulée.

Avec quel plaisir je sentais tomber sur ma soie bien tendue ces gouttes

d’eau qui semblaient de petits coups de doigts légers sur un tambour

de basque! un bruit gai et sonore, quelque chose d’entraînant, et la

preuve, c’est que ces dames pressaient instinctivement le pas. J’étais

à la fois ému, enivré, un peu troublé.... Je m’imagine que le jeune et

vaillant conscrit qui va pour la première fois au feu doit éprouver des

impressions de ce genre; seulement, pour nous autres, c’est l’eau qui

est notre élément de bataille, celui dans lequel nous devons vivre et

mourir.

Telle fut mon inauguration officielle.

A quelques jours de là, comme le temps était fort menaçant, M. Duvignot

dit à sa fille:

«Marthe, veux-tu me prêter ton parapluie pour aller au bureau? le mien

est à raccommoder.»

En effet, mon pauvre camarade, depuis quelque temps déjà dangereusement

malade, avait été envoyé chez son médecin, où il devait rester quelques

jours en traitement.

Naturellement ma petite maîtresse acquiesça avec empressement à la

demande de son père, et courut me chercher sous ma serge verte. Mais,

en dépit des gros nuages noirs qui encombraient le ciel, le temps se

maintint jusque vers quatre heures, c’est-à-dire que la pluie commença

à tomber juste à la sortie des bureaux.

Comme M. Duvignot venait de m’ouvrir, il aperçut son chef, M. Reis, qui

s’arrêtait indécis sur le seuil de la porte cochère en marmottant entre

ses dents:

«Quelle distraction d’avoir oublié mon parapluie! Aussi ma femme aurait

dû m’y faire penser; et justement j’ai mon pardessus neuf!»

M. Duvignot ne fit qu’un bond jusqu’à son supérieur hiérarchique.

«Monsieur Reis, faites-moi l’honneur d’accepter mon parapluie, pour

aller jusque chez vous.

8

—Mais non, mon cher Duvignot, je me reprocherais de vous faire

mouiller.»

En somme, il se défendait assez mollement; l’employé insista:

«N’y songez pas un instant, je demeure tout près d’ici, et encore j’ai

un bout de chemin à couvert par les galeries; prenez mon parapluie ou

je croirai que vous ne le trouvez pas digne de vous.

—Mais il est fort joli, au contraire (mon maître et moi, nous fûmes,

très sensibles au compliment), seulement je ne veux pas vous en priver.

—Vous me désobligeriez en le refusant.

—S’il en est ainsi, je l’accepte.»

Et je passai dans les mains de M. Reis, qui décidément se laissait

faire une douce violence.

Je crois que mon maître, qui demandait de l’avancement, était enchanté

de cette occasion de rendre un petit service à son chef direct; mais,

comme il arrive souvent, ce dernier attacha beaucoup moins d’importance

à ce léger incident que ledit subordonné, si bien qu’en arrivant

chez lui, il me déposa dans un porte-parapluie qui se trouvait dans

son antichambre, et ne songea plus à moi. Il ne pensa pas même à me

renvoyer à mon légitime propriétaire, à qui je devais fort manquer,

mais qui ne me manquait pas du tout, ce changement de résidence faisant

une agréable diversion dans ma vie.

Le porte-parapluie dans lequel m’avait déposé M. Reis contenait une

charmante réunion au milieu de laquelle je fus heureux de me trouver.

Nous étions là deux cannes, un gros parapluie cossu, mais peu élégant,

et moi: un vrai salon et, qui plus est, un salon distingué. Je vous

assure que la société dont je faisais alors partie était très agréable.

Je commençais à me féliciter de l’aventure à la suite de laquelle

j’étais entré chez M. Reis, et je faisais des vœux pour ne plus

retourner chez les Duvignot.

Aussi est-ce presque avec regret que j’entendis tout à coup Mme Reis

s’écrier en m’apercevant:

«Ah! vois donc, Jules; à quoi as-tu songé? Depuis deux jours tu gardes

ici le parapluie de M. Duvignot, et il n’a pas cessé de pleuvoir!

—Ma foi! ce parapluie m’est sorti de la tête; tu aurais dû m’en faire

souvenir.

—J’ai bien d’autres choses à penser!

—Et moi donc! crois-tu qu’avec toutes mes préoccupations j’aie le

temps de m’occuper du parapluie de M. Duvignot!

—Tu ne pourras pas te dispenser, après avoir fait mouiller jusqu’aux

os ce pauvre garçon, d’appuyer sa demande d’avancement.

—Il a peut-être d’autres parapluies, répondit le mari.

—On n’a jamais assez de parapluies dans une famille», fit observer

doctoralement 9 Mme Reis, et cette remarque me parut à la fois

flatteuse et pleine de profondeur.

En conclusion, on me rapporta chez les Duvignot, et Marthe me fit un

accueil charmant, sans doute parce qu’elle avait craint de me perdre;

j’en fus touché et je me serais retrouvé avec plaisir dans ses mains,

n’eût été ce mauvais sujet d’Adrien dont la présence me gâtait ce

modeste mais honnête intérieur.

II

JE SUIS MIS EN LOTERIE

J’avais bien raison de craindre ce vilain garçon. Dans les

commencements, Marthe, qui se méfiait aussi de lui, faisait bonne garde

autour de moi; mais comme il semblait avoir absolument renoncé à se

servir d’un parapluie qui ne lui appartenait pas, avec la légèreté

habituelle à l’enfance elle se départit peu à peu de sa surveillance,

si bien qu’un soir, tandis qu’elle apprenait ses leçons auprès du

feu, dans l’étroite salle à manger où la famille faisait la veillée,

Adrien se faufila sans bruit dans la chambrette de sa sœur et vint en

tâtonnant me saisir sous mon rideau.

[↔]

JE PRIS PLACE DANS UN PORTE-PARAPLUIE.

J’aurais voulu pouvoir lancer un retentissant «Au voleur!», mais les

parapluies ne savent pas crier, ils peuvent tout au plus pleurer, et

encore faut-il que la pluie les y aide.

Il pleuvait ce soir-là, mais le but de notre course se trouvait peu

éloigné; c’était un petit estaminet de médiocre apparence où Adrien

allait rejoindre un autre garnement de son âge qui avait comme lui

la passion du jeu et avec lequel il faisait d’interminables parties

d’écarté.

Ce soir-là, comme il arrivait du reste souvent, la chance ne fut pas

favorable à mon maître d’occasion, car je le vis tirer successivement

toutes les petites pièces d’argent que contenait son porte-monnaie,

et il s’obstinait toujours avec cet entêtement rageur qui distingue

le joueur. L’adversaire, calme et souriant, empochait la monnaie sans

sourciller, mais au moment précis où il s’aperçut qu’il n’y en avait

plus, il déclara la séance levée. Ce n’était pas l’affaire d’Adrien qui

voulait se rattraper, et il proposa de jouer sur parole; le gage ayant

paru insuffisant, une idée diabolique germa subitement dans son cerveau

surexcité:

«Tiens! s’écria-t-il, je vais te jouer mon parapluie!»

Il osa dire «mon», employer cet adjectif possessif auquel il n’avait

aucune espèce de droit, mais l’anxiété ne permettait pas à mon

indignation de suivre son cours.

10

Augustin (c’était le nom de l’ami), après m’avoir examiné à la dérobée,

accepta cette monstrueuse proposition.

[↔]

MARTHE ME FIT UN ACCUEIL CHARMANT.

On me jouait en cinq points!

Ces cartes qu’on retournait allaient décider de mon sort. Ce fut un

moment bien douloureux; les chances se balançaient, la partie restait

indécise entre les deux adversaires, enfin Adrien, plus heureux certes!

qu’il ne le méritait, triompha et put rentrer chez lui avec quelque

argent et le parapluie de sa sœur; mais, comme on le verra par la

suite, ce succès fut un fâcheux encouragement pour lui dans une voie

fatale qui devait le mener à sa perte.

Bientôt, afin de satisfaire sa malheureuse passion des cartes, ce

garnement se livra à des détournements de marchandises dans le magasin

où il était commis et où, sans doute, on se méfiait déjà de lui, car

son vol fut promptement découvert. On imagine le désespoir des parents,

la confusion du coupable.... Pour éviter un éclat funeste, M. Duvignot

s’engagea à payer les deux cents francs manquants; seulement, cette

somme ne laissant pas d’être considérable pour lui, il demanda quelques

jours de crédit, qui lui furent accordés.

Trouver ces deux cents francs n’était pas chose facile: les Duvignot

vivaient péniblement, au jour le jour, et ne possédaient aucune

économie. Mme Duvignot, tremblante et désolée, se décida à tenter une

démarche auprès de Mme Trofé, la marraine de Marthe.

Elle la trouva somnolente, entre son chien et son chat qui dormaient

aussi, et réveilla en sursaut tout le monde, ce qui était un bien

fâcheux début.

[↔]

ADRIEN AVAIT LA PASSION DU JEU.

«Ah! ma chère, quelle peur vous m’avez faite! s’écria Mme Trofé; j’ai

cru que c’était un assassin!»

Lorsque l’ex-maîtresse de pension apprit de quoi il s’agissait,

elle jugea qu’un emprunteur ne valait guère mieux que l’assassin en

question, et, sans bouger de son fauteuil, mit en fuite la mère éplorée

en lui reprochant d’avoir mal élevé son enfant.

Dans la même maison que les Duvignot, mais à l’étage supérieur,

c’est-à-dire 11 dans les mansardes, vivait une vieille fille,

nommée Mlle Florentin; c’était une très honnête personne, qui allait

travailler en journée dans les maisons particulières; elle avait une

belle clientèle et elle aurait amassé une petite fortune, si deux

sœurs mariées et pourvues de nombreux enfants ne s’étaient chargées de

dévorer à mesure tout l’argent qu’elle gagnait et qu’elles se faisaient

donner.

Pour économiser le feu et la lumière, Mlle Florentin venait quelquefois

le soir passer un moment chez les Duvignot. Parfaitement au courant

du malheur qui leur était arrivé, elle ne manqua pas, le jour de la

visite à Mme Trofé, de descendre auprès de Mme Duvignot; elle la trouva

pleurant avec la petite Marthe, et on lui raconta l’insuccès de la

démarche.

«Je prévoyais qu’elle ne voudrait pas, dit Mlle Florentin. Mais ne vous

découragez pas....

—Vous croyez donc que nous pourrions nous tirer d’affaire?

—Certainement, en cherchant un moyen sans se déconcerter.

—Mais c’est que je n’en vois aucun!

—Que si! Tenez, il me vient une idée: à votre place je ferais une

loterie!»

[↔]

«FABRIQUEZ CENT BILLETS, JE ME CHARGE DU RESTE.»

La mère et la fille la regardèrent avec stupeur, se demandant si elle

parlait sérieusement; mais la vieille demoiselle, souriant d’un air

paisible, ajouta:

«Dame! il faut sacrifier un objet ou bien confectionner un bel ouvrage;

pour une loterie, il faut un lot! On fait des billets pour la somme

dont on a besoin, on les place parmi ses connaissances, et le tour

est joué, sans avoir causé préjudice à personne, car on tire bien

honnêtement la loterie et on porte le lot à celui ou à celle qui l’a

gagné.

—Cette idée me paraît excellente, dit Mme Duvignot devenue subitement

toute songeuse; mais, ajouta-t-elle, sur un ton plein de tristesse,

après un petit moment de réflexion, je n’ai malheureusement pas le

temps de faire le bel ouvrage qui devrait constituer le lot, et chez

moi je ne possède pas d’objet de prix.

12

—Bah! on trouvera bien quelque chose.

—Et puis, comment placerais-je les billets, surtout en grand nombre?

J’en caserais à peine dix ou douze.

—Voyons, combien vous faut-il d’argent? N’avez-vous pas déjà une

partie de la somme qui vous est nécessaire?

—Nous avons cent francs sur les deux cents que nous devons rembourser.

—Eh bien, fabriquez cent billets; Marthe, qui a une jolie écriture,

pourra l’utiliser; vous en placerez quelques-uns et je me charge du

reste. Je vais dans des maisons riches où l’on a des égards pour moi;

je dirai qu’il s’agit d’une bonne œuvre, ce qui est vrai, puisqu’il

s’agit de rendre service à votre mari et à vous qui êtes de braves

gens.»

Mme Duvignot éclata de nouveau en sanglots.

«Ne pleurez pas, Madame Duvignot! Songeons plutôt à notre loterie, car

nous n’avons pas encore le lot.»

On chercha longtemps en vain: la pendule était bien laide; les six

petites cuillères d’argent, qui représentaient toute l’orfèvrerie de la

maison, avaient le tort d’être marquées aux initiales du ménage; une

broche cassée fut jugée absolument passée de mode. Tout à coup Marthe

s’écria:

«J’ai un parapluie tout neuf, ou, du moins, il n’a servi que deux ou

trois fois, et cela ne se voit pas!»

Je fus examiné attentivement; grâce aux soins dont j’avais été entouré,

je semblais vraiment sortir du magasin, et je fus choisi à l’unanimité

pour servir de prétexte à cette modeste loterie qui devait sauver

l’honneur d’une famille.

On eut une certaine difficulté à placer ces cent billets, d’autant plus

que le but de la bonne œuvre en question devait rester un peu obscur,

ce qui diminuait l’intérêt des âmes charitables.

Marthe, qui était fort intelligente pour son âge, parvint à en faire

prendre quelques-uns par sa maîtresse de pension et ses compagnes; la

fruitière du coin, tentée par le parapluie, risqua aussi vingt sous;

puis, la fille de la laitière, qui allait se marier et espérait ainsi

monter son ménage d’un objet utile, prit aussi un billet. Mais, comme

elle l’avait promis, ce fut encore Mlle Florentin qui en plaça la plus

grande quantité parmi ses riches clientes. Aussi, lorsque la loterie

eut lieu, j’échus en partage à la fille d’un gros négociant de la

ville, Mlle Madeleine Lecourier, qui avait fort multiplié ses chances

en prenant un grand nombre de numéros. La fruitière, qui n’en possédait

qu’un, n’en éprouva pas moins une forte indignation et se prétendit

«refaite» de ses vingt sous; la jeune laitière se plaignit également et

fort amèrement du sort: la déception des deux commères était d’autant

plus vive qu’on les avait convoquées au tirage de la loterie et

qu’elles assistaient à leur défaite.

13

L’heure du sacrifice sonnait enfin pour Marthe. Elle me remit,

le cœur un peu gros, à Mlle Florentin qui devait me porter à mon

nouveau domicile. Quant au coupable, il n’était point là. On disait

officiellement qu’on l’avait envoyé à la campagne, mais je crois que

cette campagne peu agréable pouvait bien être une maison de correction.

Mlle Madeleine Lecourier me reçut avec une indifférence souriante des

mains de Mlle Florentin; c’était une charmante petite fille, aimable

et bonne, mais quelque peu blasée sur les cadeaux, qu’ils vinssent des

personnes ou du sort. Elle dit seulement en me voyant:

[↔]

«QUELLE PEUR VOUS M’AVEZ FAITE!»

«Ah! un parapluie! ça tombe bien; justement j’ai perdu le mien!

—C’était le troisième depuis l’année dernière», fit observer

froidement Miss Mary, l’institutrice anglaise.

Madeleine avait deux frères et une petite sœur que sa maman nourrissait

encore. Mme Lecourier, fort absorbée par son bébé, qui était faible et

délicat, ne s’occupait pas beaucoup de sa fille aînée, âgée de huit

ans, dont l’éducation se trouvait ainsi presque exclusivement dirigée

par Miss Mary.

Il pleut beaucoup à Bordeaux, et Madeleine m’emmenait souvent avec

elle. Nous allions donc au cours, puis chez sa maîtresse de piano, où

elle prenait plusieurs leçons par semaine. Elle avait une amie appelée

Marguerite qu’elle allait voir fréquemment, mais si nous partions de

compagnie pour ces différentes courses, il s’en faut bien que nous

revinssions toujours ensemble; Madeleine m’oubliait régulièrement

une fois sur trois, et je compris, en constatant combien elle était

désordonnée, que je ne resterais pas longtemps dans ses mains.

Un jour vint, en effet, où elle me perdit pour de bon, et je vais

vous raconter dans quelles conditions; cela servira peut-être

d’avertissement aux petites filles sans soin.

Le jeudi, lorsque le temps le permettait, Madeleine passait une partie

de son après-midi sur la belle promenade de Bordeaux appelée les

Quinconces; elle y retrouvait son amie Marguerite et d’autres petites

filles de son âge, avec lesquelles elle jouait à toutes sortes de jeux:

aux barres, à cache-cache, aux quatre coins, et principalement à des

jeux où l’on court, sauf quand il faisait trop chaud.

Un jour que la température était lourde et orageuse, on décida d’un

commun 14 accord qu’il fallait chercher un jeu pendant lequel on

pût rester assis. Mais les bancs, fort espacés les uns des autres, ne

favorisaient aucune combinaison, et on ne savait à quoi se résoudre,

lorsque Marguerite, la plus âgée de la bande, proposa d’aller assister

à une représentation de Guignol.

«C’est une bonne idée!» s’écrièrent en chœur les petites filles.

Les gouvernantes furent consultées, et elles acquiescèrent volontiers;

pendant que ces demoiselles seraient bien tranquilles, le nez en

l’air, à regarder Guignol battre le commissaire, elles pourraient donc

continuer en paix leurs interminables conversations.

La bande joyeuse occupait à elle seule deux rangées de places;

Madeleine Lecourier était assise au premier rang, à l’extrémité d’un

banc.

Le répertoire de Guignol n’est pas très varié; il faut même avouer

que les générations se succèdent devant son petit théâtre sans

que la moindre modification se produise dans ses représentations:

c’est toujours l’éternelle concierge assise au coin de sa cheminée,

tandis que Guignol, son locataire indélicat, aidé de son complice

Polichinelle, déménage en faisant passer ses meubles par la fenêtre;

puis l’intervention du commissaire qui, battu, assommé, vient tomber

sur le bord de la scène, les deux bras pendant au dehors. Ces pièces

sont devenues classiques; malgré tout, les enfants ne s’en lassent

jamais.

Madeleine, attentive, sérieuse, intéressée, suivait d’un œil charmé

les brusques évolutions des petits personnages, riant avec éclat,

applaudissant avec entrain, mais comme je la gênais un peu dans cette

dernière démonstration, elle m’appuya contre le théâtre, et, ainsi

débarrassée de son parapluie, elle l’oublia complètement, selon son

habitude.

Tandis que ma propriétaire légitime, tout à son amusement, me

délaissait de la sorte, un œil plein d’admiration et d’envie s’ouvrait

sur moi, me contemplant avec persévérance à travers un trou produit par

quelque accroc dans la toile qui entourait le bas du théâtre. Cet œil

cependant quitta précipitamment son observatoire, quand une grosse voix

mécontente murmura:

15

«Si tu ne me passes pas la mère Michel, tu peux être sûre et certaine

d’être calottée après la représentation; v’là deux fois que tu leur z’y

fais manquer leur entrée, paresseuse!»

La grosse voix n’eut pas besoin de répéter cet avertissement, dont il

fut soigneusement tenu compte.

Mais dès que la mère Michel fut en scène, l’œil reprit sa faction

et il me sembla qu’il s’animait de plus en plus d’une expression de

convoitise. Je ne me trompais pas, car au moment le plus palpitant

de la pièce, alors que toute l’attention du jeune auditoire était

captivée par l’intérêt poignant de la situation, une petite main,

assez malpropre mais pleine de dextérité, passa par la fente du rideau

qui masquait de côté l’entrée du théâtre, s’empara de moi et m’attira

preste prestement dans l’intérieur du petit édifice.

[↔]

L’ATTENTION DES SPECTATEURS ÉTAIT CAPTIVÉE PAR L’INTÉRÊT

DU SPECTACLE.

J’étais dans les coulisses du Guignol.

Sur une table boiteuse gisaient tous ces personnages familiers (à

l’exception de ceux qui étaient en scène à ce moment) dont nous avons

déjà parlé: Guignol, le commissaire, etc.; et ils ne gagnaient pas

à être vus de près, avec leurs visages grossièrement enluminés et

leurs costumes défraîchis. Un homme en blouse les faisait manœuvrer

et parler, aidé par une fillette d’une quinzaine d’années. Le visage

pâle de cette dernière n’eût pas été laid, si une expression fausse

et méchante ne l’avait déparé; elle appelait l’homme en blouse «mon

oncle», et il la nommait Fifine.

Fifine, par un mouvement adroit, m’avait jeté dans un coin derrière

elle, et son oncle, très absorbé par la représentation, ne s’était

nullement aperçu de mon entrée subreptice.

Bientôt une grande ombre tomba sur notre réduit; c’était la toile qui

se baissait, 16 et un petit tumulte se fit autour du théâtre. Les

enfants se levaient tous ensemble pour s’en aller, car le spectacle

avait pris fin. Il me sembla entendre encore la voix de Madeleine.

Allait-elle s’apercevoir de ma disparition? Point du tout, la petite

étourdie parlait avec animation de la pièce de Guignol, et ne songeait

pas à son parapluie; les derniers échos de sa conversation se perdirent

enfin dans l’éloignement.

III

BIEN VOLÉ NE PROFITE PAS

Ce fut dans un bien pauvre intérieur que Fifine me déposa trois quarts

d’heure plus tard, car nous dûmes traverser une grande partie de la

ville et d’un faubourg populeux avant d’atteindre le but de notre

longue course.

Les Louriguet habitaient une maison noire haute de plusieurs étages, au

fond d’une sorte d’impasse.

La famille, outre ses deux membres que nous connaissons déjà, se

composait d’une mère boiteuse qui paraissait peu intelligente et

même comme abrutie par la misère et un travail excessif, et de trois

enfants, une fille et deux garçons, dont le dernier était encore

au berceau. La fille, Noémie, qu’on appelait Mimi, semblait un peu

plus jeune que sa cousine Fifine. Elle avait hérité, en l’exagérant,

de l’infirmité de sa mère, et boitait au point qu’il lui fallait

s’aider d’une béquille pour remédier au manque d’équilibre entre ses

deux jambes; aussi ne sortait-elle guère et subissait-elle une sorte

d’étiolement, suite naturelle de sa vie sédentaire dans ce triste

logis, mais ses traits amaigris portaient l’empreinte d’une douceur

angélique qui contrastait étrangement avec les figures vulgaires du

reste de la famille.

Il n’entrait sans doute guère de jolis objets dans ce sordide

intérieur, car mon apparition y fit sensation.

«D’où sort ce beau parapluie? Qu’est-ce que c’est que ce bijou-là?

Fais-le-moi donc voir, Fifine.

—Bien sûr, tu as dû le voler!» dit rudement la tante, sans manifester

d’ailleurs grande indignation, mais constatant un fait probable: elle

connaissait bien sa nièce et la savait capable d’un larcin; peut-être

même Fifine n’en était-elle pas à son coup d’essai.

17

La jeune fille hésita quelques secondes et se défendit avec un certain

embarras:

«Je ne l’ai pas pris dans les mains de quelqu’un, vous pouvez croire.

—Mais alors, de quoi qu’il en retourne?

—C’est pas ma faute si certains enfants sont des sans-soins et s’ils

perdent ce qu’ils ont sans se soucier de l’argent que ça coûte.

[↔]

«D’OÙ SORT CE BEAU PARAPLUIE?»

—C’est vrai, ça! Ils n’ont qu’à prendre garde à leurs affaires, ajouta

Polydore, le fils aîné. Un fameux parapluie, tout de même! Je voudrais

bien l’avoir trouvé pour mon propre compte!»

Mais la voix de la pauvre infirme s’éleva comme une petite cloche

d’argent, au son à la fois clair et doux:

«C’est égal, Fifine, tu as eu le plus grand tort de prendre ce qui ne

t’appartenait pas.

—Fallait-il le laisser au milieu des Quinconces?» murmura la coupable

en se hâtant de me faire disparaître derrière un meuble, pour mettre

fin à la discussion.

L’entretien en resta là, en effet, car personne n’avait osé contredire

Mimi, chacun retrouvant peut-être l’écho de ses paroles au fond de sa

propre conscience.

Du reste, je devais donner peu de satisfaction à ma propriétaire

d’occasion; elle craignait de m’emporter aux Quinconces, où j’aurais

pu être reconnu et réclamé, et me trouvait trop beau pour se servir de

moi lorsqu’elle allait acheter deux sous de lait chez la crémière ou un

peu de fromage d’Italie chez le charcutier; la seule fois qu’elle s’y

était risquée, une marchande ne lui avait-elle pas dit en la regardant

fixement:

«T’as vraiment un beau parapluie pour abriter tes guenilles!»

Et cette remarque profonde amena une rougeur subite sur les joues de

Fifine.

Ah! vraiment, le bien mal acquis ne profite guère! Fifine pouvait s’en

apercevoir, et bientôt elle éprouva pour sa capture illégitime une

sorte d’aversion. Rien d’inutile comme un parapluie dont on ne peut

se servir, et elle était d’autant plus vexée de n’oser faire usage du

produit de sa mauvaise action, qu’à partir du jour où elle s’était

emparée illicitement de moi, des torrents de pluie étaient tombés; or

je n’avais qu’un seul camarade dans ce misérable intérieur et l’on s’y

battait littéralement à qui l’aurait, les 18 autres, pas plus que

Fifine, ne voulant emporter ce parapluie compromettant qui attirait

sur celui qu’il abritait des réflexions désagréables et des regards

soupçonneux.

Jamais je ne menai une existence aussi sédentaire que chez les

Louriguet, tenant compagnie pendant des journées entières à l’enfant

infirme qui, toujours assidue au travail, raccommodait le linge et les

hardes de toute la famille; pauvre petite fleur éclose sur un tas de

fumier! J’aimais beaucoup Mimi, quoiqu’elle ne s’occupât jamais de moi.

Le temps pluvieux avait naturellement interrompu les représentations de

Guignol, et ce chômage forcé amenait derrière lui la famine, non pas

précisément pour Polichinelle, le commissaire et la mère Michel, qui

dormaient tranquillement dans la boîte aux accessoires, mais pour les

Louriguet grands et petits. Il ne s’agissait pas seulement de manger,

il fallait payer le logeur qui réclamait (et avec quelles menaces!)

cinq francs tous les quinze jours. Comme, faute de cette minime somme,

la famille allait être expulsée, le père Louriguet s’écria d’une voix

inspirée:

«Faut mettre quelque chose au Mont-de-Piété, pour nous faire prêter

dessus la pièce de cinq francs.... Mais quoi?

—Il y a mon parapluie, proposa Fifine.

—T’as vraiment de l’esprit, s’écria avec conviction son oncle, très

heureux de cette solution; va chercher ton parapluie, ma poulette; au

moins comme ça il servira à quelque chose, ce propre-à-rien.»

Je compris alors que le Mont-de-Piété est un établissement où l’on

prête de l’argent sur gages.

Le lendemain, mon départ ne s’effectua pas sans difficulté. On dit que

la nuit porte conseil; Fifine, rapace et égoïste, avait sans doute

réfléchi, et, revenant sur son semblant de générosité, prétendait

maintenant me garder ou bénéficier seule du produit de mon engagement

au Mont-de-Piété.

«Le parapluie est à moi, affirmait-elle avec audace, oubliant de quelle

façon elle m’avait acquis; donc l’argent doit m’appartenir!»

Des protestations générales répondirent à cette déclaration. Mais

l’oncle, très ironique dans son calme affecté:

«Ne te gêne pas, ma petite; garde ton parapluie, car il sera désormais

ton seul abri, puisque je te mets à la porte avec lui!»

Fifine, terrifiée par cette menace, n’osa résister davantage et, me

jetant aux pieds de M. Louriguet, sortit de la pièce en pleurant.

19

Alors Mme Louriguet, me ramassant tranquillement, m’emporta au

Mont-de-Piété, où assurément elle n’allait pas, comme moi, pour la

première fois.

IV

AU MONT-DE-PIÉTÉ ET CHEZ MADAME GRÉGOIRE

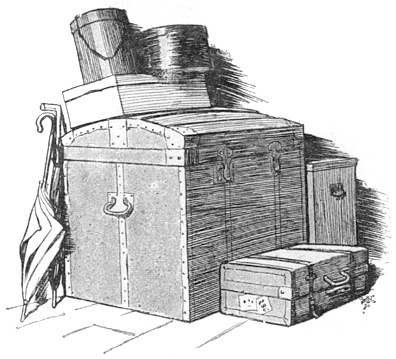

Il s’agissait d’une sorte de prison. On me mit dans un grand magasin

sombre où il y avait des objets de toute espèce.

On voyait là des pianos, des buffets, des coffres à bois, des

consoles, des sièges de toute grandeur et de toute forme, depuis le

petit tabouret jusqu’au large fauteuil Louis XIV; puis c’étaient des

montres accrochées les unes à côté des autres dans une vitrine; ah!

que de montres, que de montres!... Les pendules ne manquaient pas non

plus. Une machine à coudre, trésor de quelque pauvre ouvrière, et

une cage dorée, qui avait dû orner un élégant boudoir, se côtoyaient

fraternellement; un peu plus loin, on apercevait une guitare, un

trombone, deux flûtes et un accordéon, formant tout un orchestre; puis

on voyait des lampes, des vases de fleurs, des lustres, une baignoire

perfectionnée et une foule de bibelots dont l’énumération serait

fastidieuse.

Le jour, sous la lumière terne et blafarde qui tombait des rares

fenêtres grillées, ce capharnaüm avait quelque chose de lugubre. Les

employés allaient et venaient, au milieu de ces épaves, insouciants

et affairés, enlevant celle-ci, apportant celle-là, et puis, à un

signal, ils se retiraient tous, fermant soigneusement les portes,

qu’assujettissaient, en sus des barres de fer, de doubles fermetures

très compliquées. Mais lorsque le silence s’était fait, que les pas et

les voix des hommes avaient cessé de retentir, alors une vie nouvelle

très faible, quelque chose comme un reflet de vie plutôt, s’emparait

de tous ces objets qui avaient tenu leur place dans des existences

humaines. J’entendais des chuchotements légers comme jadis dans le

magasin de mon enfance, mais ces derniers racontaient ordinairement des

histoires très tristes.

Les vieux meubles parlaient de pauvres gens, leurs humbles

propriétaires, qui avaient été obligés de se séparer d’eux pour avoir

du pain; les jolis bibelots s’entretenaient de personnes ruinées, plus

malheureuses encore peut-être, cachant leur misère et sacrifiant leurs

plus chers souvenirs aux nécessités du présent.

Une nuit, nous vîmes une vive clarté dessiner soudain les barreaux de

fer des fenêtres sur un fond rouge.

«Serait-ce déjà le jour?» murmurâmes-nous fort étonnés que la nuit eût

passé si vite.

Mais un arrosoir qui devait avoir une grande expérience s’écria

aussitôt:

«Je crois que c’est le feu, car j’ai servi dans un incendie, et je me

souviens de ces lueurs intermittentes.»

20

Un vieux télescope et une jeune lorgnette vérifièrent le fait, et, à

notre très grande inquiétude, un porte-voix de navire annonça d’une

manière sinistre que le feu était à un baraquement voisin de notre

magasin, où on serrait les objets de literie.

On devine que l’anxiété ne tarda pas à régner parmi nous. Allions-nous

périr dans les flammes?

[↔]

«IL FAUDRA DÉMÉNAGER LES GAGES!»

Cependant des appels, des pas précipités se faisaient entendre. Bientôt

nos portes s’ouvrirent avec fracas et quelqu’un dit:

«Si on n’est pas maître du feu d’ici à dix minutes, il faudra songer à

déménager les gages et à les mettre en lieu sûr!»

Je compris qu’il s’agissait de nous et que le vieux monsieur qui

parlait devait être le directeur de l’établissement. Il s’exprimait

avec beaucoup d’autorité et avait un air très digne malgré le bonnet

de coton qui ornait encore son front; sans doute, notre protecteur,

réveillé en sursaut, n’avait pas eu le temps d’ôter son couvre-chef.

Heureusement l’incendie fut vite circonscrit, et il ne fut pas

nécessaire de déménager le magasin.

Après cet incident, tout retomba dans un calme plat. Je soupirais après

une bonne petite averse bien ruisselante; j’avais la nostalgie du

dehors.

Une fois que je me laissais aller, en entendant tomber une giboulée de

mars, à exprimer ce regret, une voix miaulante me répondit:

«Il n’y a pourtant rien de plus désagréable que de se faire mouiller.»

Et j’aperçus un gros chat jaune et blanc, admirablement empaillé, qui

me considérait de ses yeux de verre.

«Chacun a son goût, répliquai-je un peu sèchement; moi, j’aime la

pluie.»

Puis, honteux de mon aigreur:

«Y a-t-il longtemps que vous êtes ici?

—On m’a déposé il n’y a qu’un instant.

—Eh bien, vous éprouverez qu’à la longue on s’ennuie en prison.

—Je ne dédaignais pas une promenade sur les gouttières lorsque j’étais

jeune, je vous assure, mais quand il faisait un temps bien sec; cela

désespérait cette pauvre Pétronille.

—Pétronille! je connais ce nom-là et il me semble que je vous ai déjà

vu quelque part, mais je ne vous reconnais pas complètement; si j’osais

vous demander votre nom?

21

—Je me nommais Mousquetaire, articula le chat jaune avec une

mélancolie solennelle, alors que j’appartenais à Mme veuve Trofé.

—Parfaitement! je me souviens maintenant; vous dormiez toujours sur

un coussin au coin de la cheminée de cette dame. Ça n’a pas dû vous

changer beaucoup d’être empaillé?

—Vous vous trompez; cela n’est plus du tout la même chose.

—Et comment ce malheur vous est-il arrivé?

[↔]

PÉTRONILLE ÉPOUSA L’EX-SERGENT.

—Je suis mort d’une indigestion; alors ma maîtresse désolée, voulant

me conserver sous ses yeux, se décida à me faire empailler.

—Vous êtes très réussi, lui dis-je poliment.

—Vous trouvez? Ma maîtresse, cependant, jugea qu’elle n’en avait pas

pour son argent....

—Pardon si je vous interromps, monsieur Mousquetaire, mais je voudrais

savoir si vous avez revu chez Mme Trofé ma petite amie Marthe Duvignot.

—Oui, je l’ai aperçue une ou deux fois, quoique les relations entre

ces dames et ma maîtresse aient subi un certain refroidissement au

sujet du jeune Duvignot; mais je crois que les choses étaient à peu

près arrangées quand Mme Trofé mourut, car je sais qu’elle a laissé une

petite rente à sa filleule.

—Je suis bien aise de l’apprendre; Marthe est une charmante enfant.

—Mais elle n’hérita pas seule de Mme veuve Trofé; un parent de

cette dame eut la plus grosse part de son modeste avoir, et la bonne

Pétronille ne fut pas oubliée sur le testament; outre une jolie somme

d’argent, le mobilier d’une chambre à coucher lui était laissé avec le

droit de choisir encore quelques souvenirs à son gré.

22

«Ainsi autorisée par les dernières volontés de la défunte, la digne

fille emporta une pendule en coquillage, la couronne de mariée de

sa maîtresse, mise sous verre et encadrée, et enfin moi-même, votre

serviteur.

«L’héritier ne fit aucune opposition; il la félicita même

chaleureusement de ses choix et poussa la générosité jusqu’à lui payer

le commissionnaire chargé de porter chez elle ces précieux souvenirs.

Hélas! ils ne devaient pas y rester longtemps. Pétronille qui, malgré

ses quarante ans, songeait au mariage, avait jeté son dévolu sur un

jeune militaire qui venait précisément de quitter le service. La noce

se fit sans retard; je vis Pétronille partir radieuse pour la mairie

et l’église; huit jours plus tard, elle n’était plus radieuse du

tout; son Auguste (ainsi s’appelait l’ex-sergent-fourrier), gourmand,

ivrogne et paresseux, la délaissait pour aller festoyer avec ses

anciens camarades, et les économies de la pauvre femme disparaissaient

rapidement.

«Un jour Mme Auguste fut appelée dans une ville voisine auprès d’une

parente malade.

«Pendant son absence, son mari, n’ayant pas d’argent, prit un grand

panier (le panier pour faire le marché de l’ancienne cuisinière), y

posa avec précaution la pendule de coquillage, la couronne de mariée

et moi, et nous porta tout droit au Mont-de-Piété. Peu s’en fallut que

nous n’en revinssions tous, car on ne voulait pas de nous; enfin, après

bien des négociations, je fus accepté, ainsi que la pendule; mais ni

elle ni moi nous ne resterons longtemps ici, car je suis bien sûr que

Pétronille ne tardera pas à venir nous retirer.

—J’espère que vous retrouverez cette digne personne à laquelle vous

devez être attaché.

—Je l’espère aussi, car je me sens beaucoup mieux chez elle qu’ici.»

Mousquetaire avait terminé son histoire et je me préparais à lui

raconter la mienne, ce qui ne l’aurait peut-être guère intéressé (les

chats sont si égoïstes que même empaillés ils doivent l’être encore),

lorsque les employés de l’établissement entrèrent pour le travail du

matin.

Il devait y avoir une vente d’objets non réclamés dans l’après-midi,

et je vis, avec une émotion facile à deviner, que je faisais partie du

lot, car on posa sur moi une étiquette avec un numéro. Peu après, on

m’emportait avec une quantité d’objets variés, mais j’étais le seul

parapluie.

On nous déposa sur une table derrière laquelle se trouvait un monsieur

qui criait comme un corbeau et frappait de petits coups secs avec un

marteau; c’était le commissaire-priseur chargé de la vente; quelques

employés se tenaient autour de lui, tandis que dans l’autre partie de

la salle se pressait une foule peu élégante.

Il y avait là plusieurs vieilles dames assez mal habillées et des

messieurs qui paraissaient fort pauvres.

Parmi les dames présentes, une d’elles me frappa par son étrange

toilette. Elle devait être une habituée de la salle des ventes, car

j’entendis un employé l’appeler familièrement par son nom:

23

«Madame Grégoire, je vous en prie, ne poussez pas, lui disait-il; vous

êtes au premier rang; vous ne pouvez donc pas avancer davantage, à

moins de monter sur la table!»

Mme Grégoire protesta qu’elle n’en avait nullement l’intention, mais

«elle aimait à voir la marchandise de près». En effet, elle n’achetait

qu’à bon escient et semblait très forte dans cette délicate opération

qui consiste à estimer du vieux.

Dès qu’elle m’aperçut, je compris, au vif regard dont elle m’enveloppa,

qu’elle désirait faire mon acquisition.

[↔]

JE VIS QUE JE FAISAIS PARTIE DU LOT.

«Trois francs le beau parapluie! commença le commissaire-priseur.

—Il y a acheteur à trois francs», dit-elle aussitôt.

Mais un monsieur, qui lui en voulait sans doute, ajouta: «Trois francs

cinquante!» uniquement, je crois, dans le but de la taquiner.

«Quatre francs!» glapit-elle.

Puis après un instant de silence:

«Quatre francs cinquante!» reprit le monsieur en riant d’un méchant

rire.

Alors, tout en le foudroyant d’un coup d’œil furieux:

«Cinq francs!» cria-t-elle, jetant ce prix avec un éclat de trompette,

presque comme un défi.

Le monsieur ricana encore, mais n’ajouta rien, la crainte de faire une

mauvaise affaire l’emportant sur son désir d’être désagréable à sa

voisine; et le commissaire-priseur prononça le mot «adjugé», qui me

livrait à ma nouvelle propriétaire; elle s’empara de moi avec la joie

qu’un chasseur éprouve à ramasser une pièce de gibier qu’il a abattue.

J’appartenais à Mme Grégoire.

Ce fut dans une pièce sombre, toute remplie de vieux vêtements, qu’elle

m’introduisit, après avoir traversé un étroit magasin fort encombré, et

je compris que Mme Grégoire était ce qu’on appelle «une marchande à la

toilette».

Vers huit heures du soir, la marchande éteignit les becs de gaz, et,

après une ronde minutieuse, sa petite lanterne sourde à la main, monta

se coucher dans son entresol, au-dessus de tous ses trésors.

Le lendemain matin, Mme Grégoire vint me prendre dans mon coin noir et

me mit bien en évidence au milieu de son étalage. J’y étais à peine

depuis quelques instants, lorsqu’une petite jeune fille de quatorze ans

environ, l’air doux et modeste, la mise à l’avenant, s’arrêta devant la

montre et resta longtemps à me contempler.

24

Comme Fifine, elle me regardait avec un désir évident, mais combien

l’expression de sa physionomie candide et sérieuse était donc

différente!

Mme Grégoire, qui la guettait du fond de son magasin, s’avança

souriante.

«Y-a-t-il quelque chose pour votre service, ma belle enfant?»

demanda-t-elle de sa voix la plus engageante.

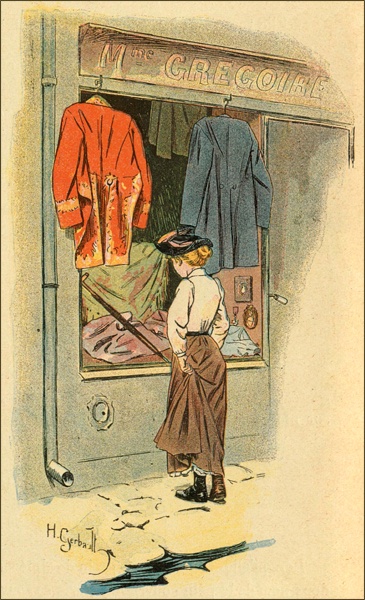

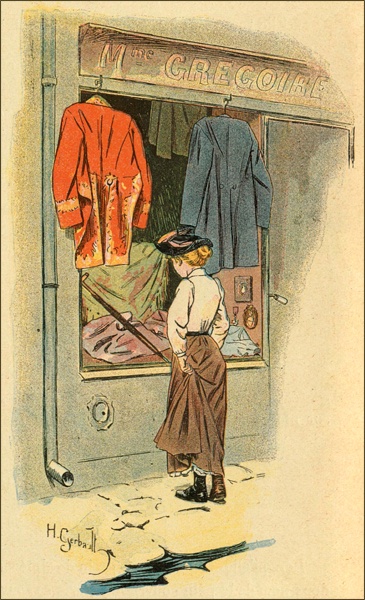

[↔]

«TROIS FRANCS LE BEAU PARAPLUIE!»

La petite se décida à entrer, et dit timidement:

«Est-ce que ce parapluie est à vendre?

—Certainement! Une magnifique occasion, voyez plutôt: un manche à la

dernière nouveauté, un satin croisé superbe et d’une si jolie couleur!

Ce vert myrte est la nuance préférée des dames du grand monde qui

fréquentent mon magasin. Ce parapluie est pour ainsi dire neuf, au

point que, si on n’était pas honnête, on pourrait le faire passer pour

sortant de l’atelier; mais je ne veux pas vous tromper: il a dû servir

deux ou trois fois.»

La jeune fille, m’examinant avec attention, se contenta de secouer un

peu la tête, sans oser entrer en discussion avec la marchande à la

toilette, et enfin lui posa la question habituelle:

«Combien, Madame?»

Puis, comme celle-ci réfléchissait, elle ajouta sur un ton presque

suppliant:

«Je vous en prie, dites-le-moi au plus juste.

—Dix francs, articula nettement Mme Grégoire, n’ayant pas honte

de profiter du vif désir de m’acquérir qui se lisait sur le visage

expressif de l’enfant.

—Dix francs! répéta d’un accent découragé cette dernière en me

reposant sur le comptoir avec un soupir.

25

—Mais voyez comme il est beau! C’est un parapluie extra qui a dû être

payé vingt-cinq francs.

—Je ne dis pas, Madame; mais il m’est impossible d’y mettre ce

prix-là; c’est un cadeau que je voulais faire.

—Eh bien, ce sera un petit sacrifice; vous n’en aurez que plus de

mérite vis-à-vis de la personne à laquelle vous destinez votre présent.

C’est une personne que vous aimez, pour sûr?

[↔]

UNE JEUNE FILLE S’ARRÊTA DEVANT LE MAGASIN.

—Oh oui!

—Eh bien, ma petite, il ne faut jamais regretter de dépenser de

l’argent pour ceux qu’on aime!

—Mais si on n’a pas cet argent, pourtant?...»

La marchande comprit que la jeune fille était sincère, son charmant

visage, soudain attristé, le révélait assez; on y lisait clairement son

regret de ne pouvoir faire l’achat.

«Allons, combien pouvez-vous y mettre, ma mignonne? je veux tâcher de

vous être agréable.

—Six francs, murmura la petite fille. Voyez-vous, Madame, il ne faut

pas m’en vouloir si je ne peux pas vous payer plus cher ce parapluie;

j’ai eu bien du mal à réunir ces six francs, et je croyais que c’était

déjà une grosse somme, car j’ai mis presque un mois à l’économiser

sur mes déjeuners. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire; voici

toute l’affaire: Le matin quand je vais à l’atelier, je n’emporte

qu’un morceau de pain, mais maman, avant de s’en aller de son côté en

journée, (nous ne sommes pas riches du tout et maman travaille pour

un magasin).... Où est-ce que j’en étais?... Ah! voilà: maman, avant

que nous nous séparions, me donne trois ou quatre sous pour m’acheter

quelque chose afin de faire passer mon pain: un peu de charcuterie, du

fromage, quelques fruits, selon la saison. Eh bien, depuis longtemps

je mange mon croûton tout sec, car je mets les sous dans un petit

sac que je cache sous mon traversin, et comme c’est 26 demain la

Sainte-Mathilde, qui est la fête de maman (j’oubliais de vous dire que

tout ça, c’était pour faire une surprise à maman), donc j’ai changé

mes sous au marchand de journaux du coin, et j’étais bien embarrassée

pour trouver mon cadeau quand j’ai vu ce parapluie; c’était justement

ce qu’il me fallait, car ma mère a perdu le sien; mais puisque ça ne se

peut pas, je m’en vais tout de suite.

—Attends!» dit la marchande, qui semblait maintenant émue et troublée.

«Elle ressemble à ma petite Esther», murmurait-elle en jetant sur

l’enfant un regard mouillé.

Puis comme celle-ci reculait surprise, effrayée de l’attitude

incompréhensible de la marchande:

[↔]

«DONNE-MOI TES SIX FRANCS!»

«J’ai eu une jolie petite fille comme toi; je l’ai perdue lorsqu’elle

avait ton âge et tu me la rappelles.»

Puis brusquement:

«Prends ce parapluie; j’y perds, dit-elle par habitude, mais prends-le

tout de même et donne-moi tes six francs.»

D’un mouvement machinal elle m’enveloppa dans un grand morceau de

papier bleu, et me remit à la jeune ouvrière, dont le visage rayonnait

de joie.

«Dieu vous bénisse, Madame! lui dit-elle. Maman va être bien contente.»

Elle se sauva, laissant l’âme de la vieille marchande en proie à deux

sentiments contradictoires: la conscience d’avoir fait une action très

généreuse, quoique en réalité elle eût gagné un franc sur moi, et le

regret d’une mauvaise affaire réalisée.

V

LA FÊTE DANS LA MANSARDE

Lorsqu’elle eut quitté le magasin de Mme Grégoire, Marie (j’ai su

depuis que tel était le doux nom de la petite ouvrière), Marie se

souvint qu’il lui restait encore deux sous noués dans le coin de son

mouchoir, et que ces deux sous étaient destinés à l’achat d’un petit

bouquet de violettes qui devait achever de donner au parapluie l’aspect

d’un présent de fête.

En effet, quand elle eut trouvé le petit bouquet en question, qu’elle

choisit bien frais et bien odorant, elle l’attacha après moi au moyen

d’un ruban et nous monta triomphalement jusque dans son humble logis.

Sa mère n’étant pas encore rentrée de son magasin, la petite fille me

déposa sur 27 une table qui occupait le milieu de la pièce, bien

en évidence, afin que ma vue frappât tout d’abord les yeux de celle

qui était attendue; d’ailleurs le parfum des violettes eût suffi pour

attirer son attention.

Les choses ainsi préparées, l’enfant alla se mettre aux aguets derrière

la porte du réduit servant de cuisine, qu’elle eut soin de tenir

entre-bâillée, tout juste assez pour couler son regard par la fente et

jouir de l’effet produit.

Son attente ne fut pas longue. Mme Girard, chargée d’un gros paquet,

montait lentement l’escalier, et sa fille avait reconnu de loin son

pas. Trouvant la porte ouverte, elle dit, en entrant: «Tu es là, Marie?»

[↔]

«C’EST POUR VOTRE FÊTE, MADAME GIRARD!»

Mais Marie se garde de répondre; alors, jetant un coup d’œil autour

d’elle, humant l’air, comprenant qu’il se passe quelque chose et

se rappelant vaguement que c’est demain sa fête, la mère s’avance

en souriant, ne croyant encore qu’à un petit bouquet. Vraiment les

fleurs sont là, mais en voulant les prendre, elle m’attire par le même

mouvement.

«Ah! mon Dieu, qu’est-ce cela? Ce beau parapluie ne peut être pour moi.

—Mais si! Maman, c’est pour ta fête! s’écrie Marie qui n’y tient plus

et apparaît rouge de plaisir.

—Mais, ma chérie, comment as-tu fait?

—Ah! voilà, Maman, je ne puis pas te le dire; c’est mon secret.

—Il est bien joli, et justement je regrettais tant de m’être laissé

voler le mien! Seulement je ne comprends pas comment tu as pu acheter

une chose aussi chère.

—C’est mon secret, c’est mon secret! répète l’enfant. L’essentiel

est que tu sois contente du parapluie; il paraît que le vert est une

couleur très à la mode; je ne le savais pas, mais la marchande me l’a

dit. Ah! que je suis heureuse, Maman, d’avoir deviné ce qui pouvait te

faire plaisir!

—Ce qui me fait encore plus de plaisir que le parapluie, c’est ton

attention et c’est aussi de voir que tu as pensé à ma fête; pour moi,

je l’avais oubliée: j’ai tant de choses dans la tête! Embrasse-moi,

mon enfant, et puis maintenant dis-moi comment tu as pu faire cette

emplette», insista doucement Mathilde en tenant sa fille appuyée sur

son cœur.

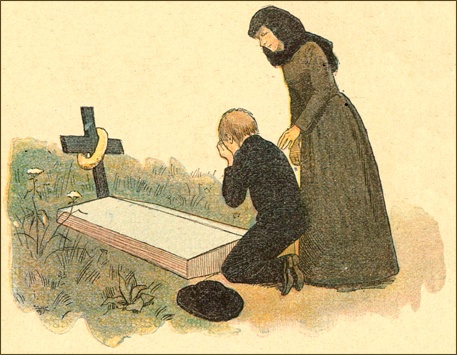

Il fallut bien se confesser, et quand la mère découvrit, à travers

les réticences de l’enfant, qui cherchait à lui voiler délicatement

ses sacrifices, combien la pauvre petite s’était privée pour arriver

à économiser la somme nécessaire à ce présent, une profonde émotion

souleva sa poitrine.

«Tu as fait cela, tu as fait cela!» ne savait-elle que répéter en

couvrant ce visage aimé de tendres baisers.

Ici, un petit coup discret frappé à la porte interrompit cette

touchante effusion.

28

«C’est notre bonne voisine», murmura Mathilde.

Et, à haute voix:

«Entrez, je vous prie.»

La porte fut poussée et une vieille femme très proprette pénétra

dans la chambre en se soutenant sur deux béquilles qui faisaient

toc-toc en frappant le plancher. A cette vue, à ce bruit

familier, les visages de la mère et de la fille s’épanouirent dans un

joyeux sourire.

«Bonjour, Mademoiselle Agathe!» s’écrièrent-elles ensemble.

Et la première avançait son unique fauteuil à la vieille fille, tandis

que l’autre la débarrassait de ses béquilles.

Une fois installée, la visiteuse tira de chacune des poches de son

tablier une orange en disant:

«C’est pour votre fête, Madame Girard, car je n’ai pas oublié que c’est

demain la Sainte-Mathilde.

—Mais vous vous privez pour nous!

—Du tout; mon ancien maître m’en a envoyé une douzaine; il paraît,

à ce que m’a dit la bonne, qu’il en a reçu toute une caisse d’un de

ses clients qui habite en Espagne, où il y en a comme des pommes en

Normandie.»

Après avoir beaucoup remercié Mlle Agathe, Mathilde lui montra le

parapluie de Marie, en disant d’une voix pénétrée:

«Ah! on me gâte bien, aujourd’hui; voyez plutôt!»

Et, avec un redoublement d’émotion, elle lui raconta comment Marie

était parvenue à lui faire ce cadeau.

La vieille fille approuva fort l’enfant et dit «que c’était très gentil

de sa part», mais il eût fallu être mère soi-même pour apprécier à sa

juste valeur un trait de ce genre.

C’était, du reste, une fort bonne personne que Mlle Agathe, et l’unique

amie de Mme Girard, près de laquelle elle habitait depuis déjà

plusieurs années. Son petit appartement, composé de deux pièces bien

meublées, semblait un endroit luxueux aux pauvres ouvrières; de doubles

rideaux aux fenêtres, un bout de tapis devant la cheminée, ornée d’une

pendule sous un globe, une table et une commode de simili-acajou,

enfin, 29 sur le lit, enfoncé dans une alcôve, un édredon recouvert

de fausse guipure étaient les causes principales de l’admiration que

leur inspirait toujours l’intérieur de leur voisine, au point que, la

trouvant si bien installée, elles ne songeaient guère à la plaindre de

ne pouvoir sortir de chez elle.

Cette dernière s’était d’ailleurs quelque peu habituée à son

emprisonnement, qui datait du jour funeste où, glissant sur une peau

d’oignon, dans la cuisine du docteur Durand, elle s’était cassé la

hanche d’une manière si malheureuse que, malgré les soins de son

maître, réunis à ceux de plusieurs praticiens de ses amis, après avoir

failli mourir, elle restait infirme à jamais. Naturellement elle avait

dû cesser de travailler et, à son grand désespoir, quitter la maison du

docteur; elle y avait vécu pendant quinze ans, ayant d’abord servi et

soigné sa mère, puis servi M. Durand lui-même.

[↔]

Mlle AGATHE FUT INSTALLÉE DANS LE FAUTEUIL.

Le docteur sut reconnaître les services d’Agathe en lui allouant une

petite pension, à laquelle il ajoutait des cadeaux en nature, qui

ravissaient la vieille bonne. Possesseur d’une belle terre située à

quelques heures de Bordeaux, il lui envoyait d’abord régulièrement une

provision de vin et de bois, puis, de temps en temps, un poulet de sa

basse-cour ou des légumes de son jardin. Quand il y avait une bonne

aubaine culinaire de ce genre, Agathe ne manquait pas de se traîner sur

ses béquilles jusque chez ses voisines, et de les inviter à dîner, avec

quelque solennité.

Ces jours de gala étaient grande fête pour la mère et l’enfant, pour

l’enfant surtout, qui considérait qu’elle allait «dîner en ville»; cela

rompait un peu la monotonie de leur existence et leur faisait faire

connaissance avec des plats délicats, dont leur pauvreté les privait.

Du reste, elles reconnaissaient les attentions de leur vieille voisine

en lui rendant mille petits soins. Une femme de ménage venait bien, une

heure chaque matin, faire un bout de service auprès de l’infirme, lui

apportant ses provisions, montant son eau et son bois, mais, une fois

le lit fait et la chambre balayée, elle ne reparaissait plus jusqu’au

lendemain, et Mlle Agathe eût été souvent fort en peine, pour bien des

détails de son existence, sans l’aide de ses voisines. Elle leur avait

même donné une double clef de son logis, afin qu’elles pussent pénétrer

facilement jusqu’à elle la nuit, en cas de maladie. La vieille femme

devait en guise d’avertissement frapper à la muraille contre laquelle

son lit s’appuyait; 30 mais, quoique tout eût été ainsi parfaitement

prévu, jamais encore ce signal ne s’était fait entendre, et ce ne fut

pas Agathe qui eut, la première, besoin d’une garde-malade.

VI

LA MALADIE CHEZ LE PAUVRE

Entre sa charmante petite fille et sa vieille amie, Mathilde, en dépit

de sa pauvreté, menait une existence fort douce, lorsqu’un orage

inattendu vint éclater dans son ciel limpide.

Elle travaillait, je l’ai déjà dit, pour un magasin; or, un vol de

fournitures ayant été commis dans son atelier, Mme Première (ainsi

qualifiait-on la personne qui dirigeait les ouvrières) s’avisa de faire

tomber ses soupçons sur l’honnête veuve, qui était incapable de dérober

une aiguillée de fil.

Tout le monde protesta d’ailleurs contre une accusation si mal fondée,

et ce furent ces protestations mêmes qui firent comprendre à Mathilde

de quoi elle était soupçonnée. On crut qu’elle allait défaillir, tant

son émotion fut grande, mais l’indignation la soutint.

Non seulement elle sut se défendre, mais elle sortit de cette scène

pénible, couverte par le témoignage d’estime absolue du chef de

l’établissement, qui obligea Mme Première, assez confuse, à faire des

excuses à Mme Girard. N’importe, le coup était porté; elle rentra chez

elle plus tôt que d’habitude, absolument bouleversée, racontant à Marie

et à Mlle Agathe, avec une véhémence tout à fait en dehors de ses

habitudes, ce qui s’était passé.

Mathilde, que ces émotions avaient épuisée, se mit au lit. A peine

la tête sur l’oreiller, elle tomba dans un lourd sommeil. Alors Mlle

Agathe se retira chez elle, tandis que la petite fille prenait toute

seule son repas du soir. Il fut vite terminé; après avoir débarrassé

la table et lavé le peu de vaisselle dont elle s’était servie, Marie

s’assit de nouveau près de la lampe et se mit à raccommoder des bas.

Il y avait environ une heure qu’elle travaillait, lorsqu’elle vit sa

mère se retourner plusieurs fois, s’agiter, soupirer. Alors, croyant

qu’elle se réveillait:

«Eh bien, Maman, comment te sens-tu après ce petit somme? Es-tu mieux

maintenant?»

Point de réponse, sinon un murmure inarticulé.

«Je ne comprends pas ce que tu dis. Veux-tu boire encore un peu d’eau

sucrée? il en reste dans le verre.»

Mathilde tourna vers sa fille un visage très rouge et dit plus

distinctement:

«Les fils blancs étaient dans la grande boîte, les extra-forts dans le

carton long. Mlle Baptistine les a vus comme moi; si on s’imagine que

j’ai pris quelque chose, qu’on me mène chez le commissaire de police,

mais qu’on ne dise rien à Marie, la pauvre petite!

31

—Maman, Maman, je suis là, qu’est-ce que tu as? est-ce que tu ne me

reconnais pas?

—Conduisez-moi chez le commissaire de police, ou allez le chercher!

—Ah! mon Dieu! elle ne me reconnaît pas! Mère, tu me fais peur; ta

main est brûlante.

—Laissez-moi; personne dans ma famille n’a jamais été en justice; j’en

mourrai, c’est sûr!»

Marie n’y tint plus; d’un bond elle courut chez Mlle Agathe, et,

en paroles entrecoupées, lui raconta que sa mère délirait et ne la

reconnaissait même pas.

[↔]

MARIE SONNA A LA PORTE DU SECOND.

«Elle a été trop impressionnée par cette histoire du magasin; je m’en

suis aperçue quand elle est rentrée; je vais me lever et me rendre

auprès d’elle, nous verrons ensuite ce qu’il y aura à faire; tu sais

que je m’y connais, en fait de maladie.

—Ah! merci, Mademoiselle Agathe; je voudrais vous aider à vous lever,

mais je n’ose la laisser seule.

—Retourne tout de suite auprès de ta mère; je serai bientôt près de

toi; je ne prends que le temps de passer un jupon et une camisole.»

Marie se hâta de rentrer chez elle, où sa mère continuait à parler et à

s’agiter, s’adressant à des personnages imaginaires et regardant dans

le vide. Ce fut ainsi que Mlle Agathe la trouva.

Alors, lui parlant avec autorité, cette dernière la força à boire de

l’eau avec de la fleur d’orange et obtint qu’elle se recouchât.

«Ce sont les nerfs», assura-t-elle d’abord à l’enfant, qui

l’interrogeait avec anxiété, pour dire quelque chose; mais elle avait

constaté que Mathilde était en proie à une fièvre ardente, et elle

comprenait que son état devait être sérieux.

Après être restée un moment silencieuse au chevet de la malade, elle

dit, en hésitant un peu, car elle savait bien qu’il s’agissait d’une

chose difficile:

«Je crois qu’elle aurait besoin d’un médecin.

—Mais je n’en connais aucun! s’écria Marie avec angoisse.

—Oh! quant à cela, il y a mon ancien maître qui est bon, et puis si

savant qu’il en remontrerait à tous les autres docteurs; on venait le

consulter de loin quand j’étais à son service.

—Vous croyez qu’il se dérangerait pour de pauvres gens comme nous?

—J’en suis sûre! Monsieur avait coutume de dire qu’en fait de malades

il ne connaissait ni riche ni pauvre, mais que c’était tout un pour

lui; le difficile, c’est de le faire demander; quoiqu’il ne demeure pas

bien loin, il y a encore un bout de chemin pour aller jusque chez lui.

Voyons, quelle heure est-il?»

On consulta la grosse montre d’argent du mari défunt, dont se servait

maintenant sa veuve et qu’elle suspendait à un clou au-dessus de la

cheminée, en guise de pendule. 32 Il était déjà 10 heures 20, heure

qui semblait tardive à ces personnes de condition modeste, habituées à

se coucher tôt pour se lever de bon matin.

Mlle Agathe, après réflexion, dit à Marie:

«La bonne qui garde le premier et le second en l’absence de ses

maîtres, lesquels sont à la campagne, n’est peut-être pas encore

couchée; prie-la d’aller chercher M. le docteur, et, si elle grogne

(car elle n’est guère aimable), offre-lui la pièce, pour la décider.

—Oh! Mademoiselle Agathe, je voudrais bien, mais je n’oserai jamais!»

[↔]

MARIE ALLA CHEZ Mlle AGATHE.

Cependant la malade recommençait à se plaindre et à délirer, et Marie,

sentant elle-même combien sa mère avait besoin de secours, se décida à

aller réclamer l’aide d’une seconde voisine, quelque pénible que pût

lui sembler cette démarche.

Descendant en hâte deux étages (la maison en avait quatre, mais le

troisième n’était pas loué en ce moment), elle sonna un coup timide à

la porte du second.

Point de réponse.

Elle renouvelle sa tentative en l’accentuant un peu. Même silence.

Enfin un troisième coup, sonné avec le courage du désespoir, n’a pas

plus de succès.

Désolée, elle remonta chez elle raconter sa déconvenue à Mlle Agathe.

«Ne te fais pas de peine, ma petite, essaya de dire celle-ci; ta maman

va peut-être se trouver mieux, et demain, de bonne heure, tu iras

chercher M. le docteur.»

Cependant Mathilde ne se calmait pas du tout; elle se jetait de côté

et d’autre dans son lit en se plaignant continuellement. Mlle Agathe

eut alors l’idée de lui mettre des compresses d’eau fraîche, qui la

soulagèrent un instant, mais bientôt la malade ne voulut plus les

supporter et se reprit à gémir.

L’enfant considérait sa mère dans un morne silence, la laissant soigner

par la vieille fille. Soudain elle se leva toute droite, l’air résolu:

«Mademoiselle Agathe, dit-elle, je vais chercher le médecin.

33

—Mais, ma petite, il est trop tard pour qu’une fillette de ton âge se

risque seule dans les rues; j’ai entendu sonner onze heures, il y a

déjà longtemps; il pourrait t’arriver quelque chose.

—Il ne peut rien m’arriver de pire que de voir mourir sans secours ma

pauvre chère maman. Elle est très malade; vous dites vous-même qu’il

lui faut un médecin: je cours chercher votre docteur.

—Mon enfant, c’est imprudent, cependant il est vrai que ta mère...,

enfin je ne sais que te dire, mais je n’ai jamais été plus fâchée de

mon infirmité qui me rend si inutile.

—Inutile! bien au contraire, vous me rendrez grand service si vous

restez auprès de maman pendant que je serai dehors.

—Je te promets que je ne la quitterai pas; tu peux en être certaine.

—C’est tout ce qu’il me faut, murmura l’enfant en mettant

précipitamment ses vêtements pour sortir.

—Prends ton parapluie; il pourrait pleuvoir, et puis, si tu

rencontrais un chien errant, il te servirait pour l’écarter.»

Grâce à cette recommandation, Marie m’emporta avec elle, quoique en

réalité le temps ne fût guère menaçant, et c’est ainsi que j’assistai à

sa petite mais très héroïque expédition.

Bien peu de maisons à Bordeaux ont des concierges; celle où Mme

Girard et sa fille habitaient n’en avait pas. Marie, ayant descendu

l’escalier en courant, ouvrit la porte d’entrée d’un mouvement rapide

et la referma derrière elle. Mais, une fois dans la rue, elle s’arrêta,